l'or vert - écologie libertaire - 2013

Par Guy Benarroche

La croissance économique va continuer au XXIème siècle comme si cela pouvait perdurer à jamais dans le cadre limité de notre planète, comme si la consommation, notamment d’énergie, devait croître indéfiniment et la production correspondante indéfiniment suivre.

Le système mondial actuel, le Capitalisme libéral, prêche que la concurrence incarne la nature humaine : elle permet, quasi à elle seule, avec un cadre juridique adéquat, de faire advenir le règne de la liberté à travers une prospérité sans cesse croissante.

Or nous sommes entrés dans une phase dangereuse : les « avantages » même de l’économie de marché capitaliste commencent à nuire à nos sociétés. Les discours élaborés et critiques sur notre actuel mode de développement alertent sur l’origine des crises et sur le fait qu’il importe de déplacer la production vers des secteurs et des activités moins générateurs de destruction de capital naturel et aussi de gains de productivité.

Les limites annoncées arrivent : rapport Club de Rome il y a 40 ans sur les limites de la croissance, démonstration de K Marx sur la règle de la productivité décroissante…

La contrainte environnementale a été massivement ignorée dans les modèles des libéraux-conservateurs, et aussi des sociaux-démocrates (deux gestions en fait d’un même type de société), devenus une social-démocratie capitaliste, c’est-à-dire composée d’institutions publiques et privées qui se donnent avant tout pour tâche de faire fonctionner la logique économique en place.

Trop de production et de consommation nuisent tout autant à l’être humain que le trop peu

La richesse d’une société est assimilé à sa production (plus précisément à son PIB, produit intérieur brut).

C'est-à-dire à la valeur des biens et services produits et appropriés chaque année dans la sphère monétaire ; donc il n’y a de richesse qu’à l’issue d’un processus de production et après un échange intervenant sur le marché, ou dans le cadre de la production de services non marchands des administrations publiques.

Comptent donc pour ZERO : l’ensemble des patrimoines naturels, intellectuels, la qualité des liens sociaux, l’aptitude à la paix, la qualité des conditions de vie et de travail, la densité des activités ne donnant lieu à aucun échange monétaire…

Tel est le résultat des transformations depuis le XVIIIème : assimilation du « progrès » au développement économique et à la croissance de la production et de la consommation, identification de la richesse à la production de biens matériels puis à la somme d’utilité mesurées par la valeur rareté, et donc banalisation de l’usage de comptabilités publiques inscrivant cette double représentation dans des dispositifs instrumentaux de comptabilité nationale permettant la mise en place de palmarès comparant la richesse et le progrès des nations en fonction de leur PIB et du taux de croissance de ceux-ci.

Le caractère réducteur et trompeur de cette représentation de la richesse conduit à ignorer des activités nécessaires au bien-être individuel et collectif et occulte des composants fondamentaux de la vie en société.

Elle ne rend visible que de prétendus progrès (augmentation des quantités de biens et services produits et échangés) et jamais les dégradations produites dans ces processus sur les patrimoines matériels, humains et immatériels qui devraient continuer à échoir à chaque nouvelle génération

Les comptabilités, qui guident l’action publique (et les entreprises de notation) ne comportent pas de bilan sur lesquels pourraient apparaître ces destructions de richesse :

raréfaction des ressources naturelles et augmentation des pollutions (Club de Rome) pertes de bien-être, intensification et perte de sens du travail (André GORZ)

perte de contrôle des humains sur les résultats de la technique (J.ELLUL)

perte de convivialité (Ivan ILLICH)

disparition d’espèces animales et végétales

etc…

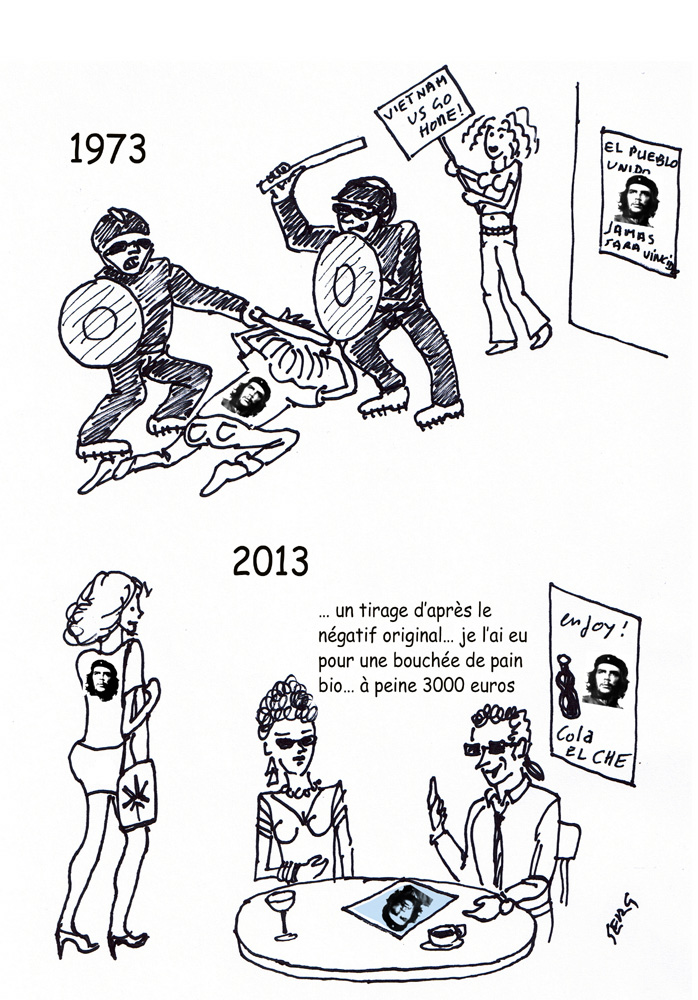

La prise de pouvoir des actionnaires sur l’économie à la fin des années 70 (Capitalisme Financier) puis sur les médias et sur une partie des politiques a facilité la conversion d’une partie des « élites » au néo-libéralisme, et donc retardé depuis une trentaine d’années la réorientation radicale de nos comportements et de nos représentations malgré la prise de conscience des années 1970 (candidature René DUMONT en 1974).

Un autre modèle de développement ou plus exactement une autre voie de civilisation peut se mettre en place : quel processus pour organiser la transition ?

Comment concilier et conjuguer des objectifs jusque-là pensés comme radicalement opposés : reconversion écologique contre développement de l’emploi (exemple :sortie du nucléaire) financement des investissements écologiques contre financement de l’état providence (agriculture, énergie, habitat).

La croissance et les gains de productivité globaux vont fléchir dans les deux prochaines décennies dans les pays occidentaux au point de tendre vers zéro.

La poursuite désespérée de la croissance quantitative est une menace considérable sur le plan écologique et n’a plus de sens ni d’intérêt sur les autres plans (bien être, bien social, emploi) mais on ne quitte pas instantanément une trajectoire productiviste et consumériste (pas plus qu’on ne quitte instantanément le nucléaire).

C’est bien la dynamique concurrentielle de l’économie de marché capitaliste, qui sur les dernières dizaines (centaine depuis la révolution industrielle du début du XXème) d’années a créée les forces systémiques rendant possible voire probable l’effondrement de cette logique économique et de la société et de la culture qu’elle soutient :

Marchandisation

Consommer toujours plus

Société du spectacle

Primauté de « l’avoir » sur « l’être »

Etc…

La transition signifie piloter la conversion d’un capitalisme gris brun vers un capitalisme vert puis l’infléchir vers une pluri économie où logiques capitalistes et non-capitalistes puissent coexister équitablement : économie plurielle.

L’égalité des chances consisterait à assurer à chaque citoyen la possibilité réelle de choisir entre un mode de vie capitaliste et un non-capitaliste.

Idéal non révolutionnaire puisque le mode de vie dominant n’est pas évacué brutalement.

Nous devons entrer dans l’ère du post capitalisme au sens où ainsi l’on donnerait à chacun la possibilité de ne pas participer au mode de vie capitaliste sans pour autant être exclu de la société et des processus politiques.

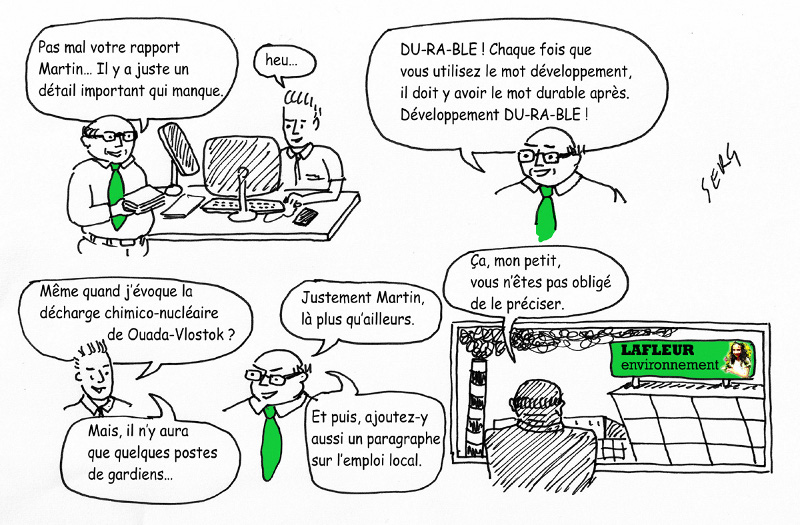

La « green economy », capitalisme encadré par des normes écologiques strictes et peuplé d’agents concernés par l’environnement tout en cherchant à maximiser le rendement net de leurs capitaux est un passage qui parait inévitable (protocole de Kyoto).

C’est la 1ère transition : Global Green New Deal (programme des Nations Unies pour l’environnement) : nouveaux programmes publics d’investissement en lien avec le privé, nouveaux programmes d’enseignement et de formations, nouvelles règles comptables et d’évaluation, nouvelles normes (habitat, isolation), poursuite de la promotion de l’économie sociale et solidaire, formes alternatives de la production et du travail (agriculture), formes de propriété nouvelles…

La seconde phase de la transition en dépend : créer graduellement et solidement des ponts entre les milieux qui ne se parlent pas et se rejettent : nouveau compromis social.

Il se trouvera progressivement des dirigeants, des écoles, des politiques, des syndicalistes, des chercheurs pour s’intéresser à des « utopies » comme par exemple le financement d’un RTE (Revenu de transition économique).

Pour que cela ne dépende pas uniquement d’un processus mental, psychologique il faut pluraliser la mise en circulation des moyens de paiement dans la pluri économie (économie plurielle) ; d’où en même temps que la mise en place du RTE la mise en place d’une nouvelle écologie des monnaies : coexistence de monnaies complémentaires (reconnues par les pouvoirs publics) avec les monnaies dominantes (soumises à la logique de la dette bancaire).

Il faut pour plafonner et réduire progressivement l’empreinte écologique de l’humanité, une réduction globale des rythmes de croissance économique.

Cette limitation globale de la croissance mondiale ne peut se faire que de façon différenciée entre les contrées : il faudra coordonner les actions différenciées des différents états et groupes d’état pour mettre en place un protocole de croissance/décroissance sélective (Organisation Mondiale de la Transition).

Il s’agit de partir de valeurs depuis longtemps actives et de les utiliser comme leviers de contestation du liberal-croissancisme et de construction des voies de la transition (bilans écologiques et sociaux, planification participative, évaluation du temps de travail et de son partage, objectif de répartition des richesses économiques, pouvoir d’usage durable et de bien vivre au lieu de pouvoir d’achat), de privilégier la qualité et la durabilité et non les quantités, bref de mettre au centre toutes les richesses ignorées par les grands indicateurs macroéconomiques utilisés pour la prospective (croissance, gain de productivité, pouvoir d’achat).

Presque toutes ces richesses fondamentales peuvent croître dans la transition vers une société « post croissance économique ».

Le PIB ne devrait être qu’un outil permettant d’atteindre d’autres finalités.

Mais la croissance de cet indicateur macroéconomique est devenue progressivement une fin en soi.

Pourtant les limites de l’assimilation croissance/progrès sont connues et largement entérinées par la commission internationale sur la mesure des performances économiques et du progrès social emmenée par Joseph Stieglitz en 2009.

IDH : INDICATEUR DE DEVELOPPEMENT HUMAIN

ISS : INDICE de SANTÉ SOCIALE (USA)

BIP 40 : BAROMETRE des INEGALITES et de la PAUVRETE (réseau d’alerte sur les inégalités France)

ISS des Régions Françaises : INDICATEUR de SANTÉ SOCIALE (France)

EMPREINTE CARBONE

EMPREINTE ECOLOGIQUE

D’un coté les indicateurs de développement humain et de santé sociale qui se sont multipliés au cours des dernières décennies montrent les limites du modèle productiviste.

De l’autre les indicateurs écologiques montrent qu’il est de toute façon impossible de généraliser le modèle de surconsommation occidentale à tous les habitants de la planète faute de ressources suffisantes.

Le productivisme est à bout de souffle : il est temps d’imaginer un autre chemin.

Guy Benarroche

l'or vert - écologie libertaire - 2013